Historischer Kontext

Traditionen/ Rollen der Geschlechter

Die Traditionen und Rollen der Geschlechter sind tief in den Erwartungen von Männern und Frauen verankert. Jene beziehen sich auf die Bereiche von Verhalten, Familie, Beruf, soziales Miteinander und politisches Handeln. Die explizite Erfüllung der Geschlechterrolle wird auch als Geschlechterrollenorientierung bezeichnet. Zwischen dieser und der Erwartung an die Geschlechter liegen allerdings Welten. Traditionell waren diese Rollen früher klar aufgeteilt: Männer sorgten für den Lebensunterhalt, Frauen kümmerten sich um den Haushalt und um die Kinder. Heute gewinnt primär das egalitäre (gleichere) Rollenverständnis an Bedeutung, bei dem die Aufgaben unabhängig vom Geschlecht gleichermaßen verteilt werden. Der Wandel wird durch Faktoren wie politische Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf, höhere Bildungsabschlüsse von Frauen und veränderte Werte unterstrichen. Besonders die Wiedervereinigung zeigte Unterschiede: In Ostdeutschland war ein gleichberechtigtes Rollenbild verbreiteter, während in Westdeutschland traditionelle Vorstellungen dominierten. Seit den 1990er-Jahren ist jedoch in gesamt Deutschland eine Annäherung hin zu egalitären Modellen zu beobachten. Familienbilder haben sich parallel verändert. Immer mehr Kinder wachsen bei unverheirateten Eltern oder in Lebensgemeinschaften auf. Erwerbstätigkeit von Frauen wird zunehmend akzeptiert und als vereinbar mit Kindererziehung angesehen. Der gesellschaftliche Wandel fördert die Vielfalt der Lebensmodelle und eine stärkere Gleichstellung der Geschlechter. Zukünftig wird dieser Trend voraussichtlich anhalten, auch wenn strukturelle Hürden weiterhin bestehen.[1]

[1] vgl. https://www.bpb.de/themen/deutsche-einheit/lange-wege-der-deutschen-einheit/316321/nachholende-modernisierung-im-westen-der-wandel-der-geschlechterrolle-und-des-familienbildes/

Erziehung von Mädchen und Jungen im 20. Jahrhundert (1950-1980)

| Rollenbild Mädchen | Rollenbild Jungen |

1950er Jahre |

|

|

1960er Jahre |

|

|

Die Erziehungspraktiken in den 1950er Jahren:

- Autoritär

- Disziplin

- Gehorsam

- Strenge

- Körperliche Züchtigung

Ziele:

- Kinder als eigenständige Persönlichkeiten zu sehen

- Ihre Meinungen respektieren

- Mitspracherecht in Familienangelegenheiten einräumen

- Idee der Geschlechtergleichheit

- ausprägen

Quellen:

- „Erziehung in den ersten Nachkriegsjahrzehnten“ auf LEO-BW: Veränderungen in Familienstrukturen und Erziehungsmustern (Corinna Keunecke, 2023)

- „Gesellschaftliche Veränderungen und ihre Auswirkungen auf die Erziehung“ (Universität Bonn, 2023)

https://afet-ev.de/assets/themenplattform/2010-12-21_50-60er-Expertengespr-Juni09.pdf

Die Bildung der Mädchen im Vergleich zu Jungen

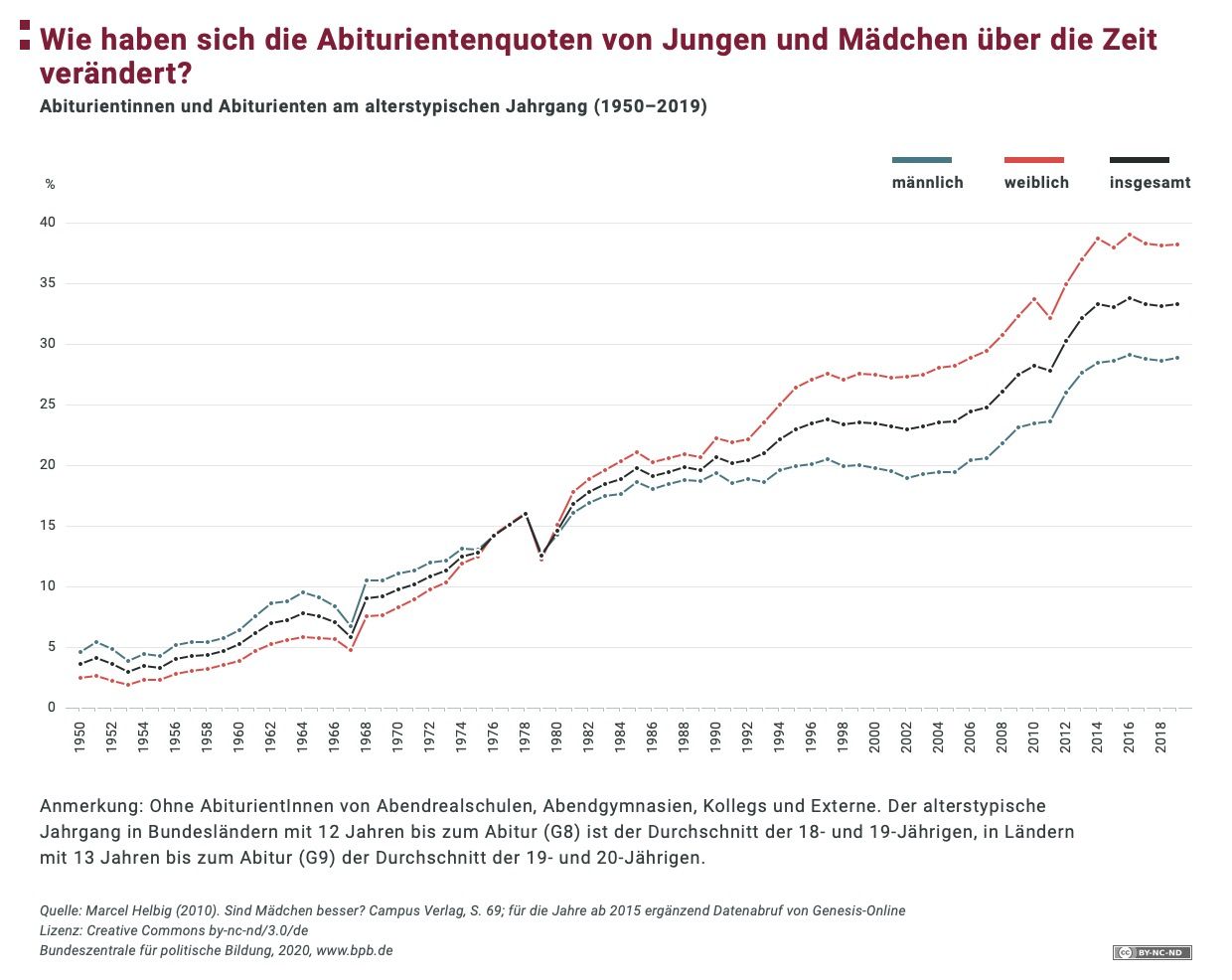

Nach dem zweiten Weltkrieg herrschten große Bildungsunterschiede zwischen Jungen und Mädchen. Demnach war es so, dass die Abiturientenquote der Jungen von 1950 bis 1974 größer, als die der Mädchen war[1]. Dies liegt daran, dass Mädchen der Zugang zu höherer Bildung in dieser Zeit rechtlich verwehrt und vorbehalten wurde. Ab 1980 änderte sich dies stark. Nun stieg die Abiturientenquote der Mädchen deutlich stärker und überschritt die Abiturientenquote der Jungen. Weiterführend verzeichnete die Quote weitere Anstiege und erreicht 2012 seinen Maximalwert von ca. 40%[2]. Somit wendete sich die frühere Benachteiligung der Mädchen bezüglich einer höheren Bildung zu einer höheren Abiturientenquote als die Jungen.

Neben dem eingeschränkten Zugang zu höherer Bildung, waren typische Rollen und Traditionen der verschiedenen Geschlechter in der damaligen Zeit verankert. Dadurch wurde Bildung den Jungen vorbehalten, sodass Mädchen auf die Rolle der Hausfrau und Mutter vorbereitet wurden.[3]

Doch auch nachdem die Einschränkungen zur Bildung in den 1960er Jahren langsam abgebaut wurden und es zur Bildungsexpansion kam, blieben Unterschiede bestehen. Daher gab es beispielsweise verschiedene Lehrpläne und Unterrichtszweige[4] (z.B. Hauswirtschaft) für Mädchen. Zudem verhielten sich Lehrer unbewusst anders gegenüber ihnen und brachten stereotypische Vorstellungen zum Vorschein, sodass Mädchen eher als fleißig und ordentlich gelten, während Jungen als aktiv und kreativ bezeichnet werden[5].

[1] vgl. https://www.bpb.de/themen/bildung/dossier-bildung/315992/bildungsungleichheiten-zwischen-den-geschlechtern/

[2] vgl. ebd.

[3] vgl. ebd.

[4] vgl. Gespräch mit Ehemaligen

[5] vgl. https://www.bpb.de/themen/bildung/dossier-bildung/315992/bildungsungleichheiten-zwischen-den-geschlechtern/